なや美

なや美

出来れば具体例も込みで!

そんな疑問を解決します。

大学受験といえば人生の一大行事です。

ですから悔いを残さない様に勉強したいって思いますよね。

そこで大事になってくるのが計画倒れしない勉強計画を立てる事が重要になってきます。

下手な計画では失敗してしまうのがオチですからね。

そこで今回の記事では失敗したくない受験生必見の大学受験計画の立て方について解説していきます。

この記事を読めば科学的に証明されている計画倒れしない勉強計画の立て方が理解できるようになって受験突破もグッと近づきます。

ぜひご自身の大学受験の参考にして下さいね。

出典、参考は記事最下部に記載してあります。

受験生が大学受験の勉強計画を立てる時には【MACの法則】と呼ばれているものを取り入れると効果的です。

このMACの法則とはハンバーガーの話ではなく以下の3つの要素を含んだ勉強計画を立てると目標が達成されやすくなるというものです。

- Measurable(測定可能性)

- Actionable(行動可能性)

- Competent(適格性)

これら3つの法則を守って大学受験の計画を立てると計画倒れがしにくくなり目標も達成されやすくなるんですね。

MACの法則はオランダのアイントホーフェン工科大学のメタ分析(多くの論文を統合し分析する事)を通しているので科学的信頼性はかなり高い法則になっています。(※1)

では以下で3つの要素についてそれぞれ解説していきます。

大学受験の勉強計画を立てる上で大事なMACの法則のMにあたる「Measurable(測定可能性)」とは一言で言うと『目標が数値化できるか』という事です。

自分の目標を数値化することでより具体性が出て進捗状況などがわかりやすくなります。

「〇〇大学の受験に合格する」という目標だと数値化できていないのでNG。

目標を設定するときはこの様に数字にして表してみましょう。

- 〇〇大学の受験で80%以上の正解率を目指す

- 次の模試で80%の正解率を目指す

- 過去問で80%の正解率を目指す

こんな感じであればであれば数値化できているのでOKです。

もう一つの大学受験の勉強計画を立てる上で大事なのはMACのAに当たる部分「Actionable(行動可能性)」があるかどうかです。

これは簡単に言うと目標を達成するための具体的な行動の計画があるかどうかです。

よくありがちなパターンとして目標を立てたのは良かったがその目標を達成するまでの具体的な行動の計画が無かったことで計画倒れしてしまうというパターンです。

目標へ向かう為に何をしたらいいのか分からないと目標達成も何もないですよね。

なので計画倒れを回避するためにはどうしても具体的な行動計画というのは必須です。

例えば『学校が終わったら自宅で毎日勉強を頑張る』だと具体的ではありません。

このくらい具体的に大学受験の勉強計画を立てると達成率が非常に高くなっていきます。

そして最後の『MACの法則』のCにあたる大学受験の勉強計画を立てる上で大事な要素とは「Competent(適格性)」です。

これを一言で言うと「目指している目標が自分の価値感と合っているかどうか」です。

大学受験に合格した自分、あるいは大学を卒業した後の仕事に就いた自分が本当に理想の自分なのか想像してみましょう。

なぜ自分の価値感と合っているかが大事かというと目標達成に必要なやる気やモチベーションを維持するためには自分に合っている価値観が必須だからです。

たとえば「別に大学受験なんてしたくないし勉強もしたくないけどただなんとなく皆が大学に行くから自分も行こう」みたいなノリで大学受験の勉強計画を立てても合格はできませんし合格できたとしてもつまらない大学生活が待っているだけです。

ですから受験したいと思っている大学が本当に自分が幸せになれる学校なのか自分が就きたいと思っている職業に本当になれるのかという事をもう一度自分に問いかけて再確認しましょう。

もう一つ重要な事としては『大学受験の勉強計画は日単位で立てる事』が重要になってきます。

理由は年単位や月単位で立てるよりも一日毎の大学受験の勉強計画を立てた方が達成率が上がるからです。

これは実際にミシガン大学の被験者162人への研究(※2)で判明しています。

でもなぜ1日毎の大学受験の勉強計画を立てた方が達成率が上がるのでしょうか?

実は人間は細かい単位で計画を立てた方が大きな単位で計画を立てた時に比べて近い事の様に感じられるので早めに行動ができるようになるからです。

以下の二つの選択肢を見て率直に感じてみましょう。

- あと6か月後に大学受験がある

- あと180日後に大学受験がある

この2つを見てどちらが近くに感じますか?

おそらく「あと180日後に大学受験がある」の方が近くに感じられると思います。

確かに近くに感じられた方が切羽詰まった感や危機感が出ますよね。

だから早めに行動できる様になり達成しやすくなるという訳ですね。

ですので大学受験の勉強計画を立てる際は年単位や月単位ではなく1日毎の計画を立てるようにしましょう。

より自分に危機感を煽らせて大学受験の勉強計画を達成しやすくするためにカウントダウンをしてくれるアプリを導入すると良いかもです。

こちらを使うと一目で受験日までの日数が分かりますので毎日確認することで「ヤバイ、勉強しなきゃ」という気持ちになれます。

なや美

なや美

って思いますよね。

以下で具体例を挙げておきますね。

学校の先生になりたいと思っている半年後に大学受験を控えているA君

180日後の△△大学の受験で80%以上の正解率を目指す「Measurable(測定可能性)」為に次の月曜日は学校が終わったら即帰宅してシャワーを浴びた後18:00~19:00まで数学の問題集のp20をやろう。その後ご飯を食べたら20:00~22:00まで英語の問題集のp25を解くぞ。

次の火曜日はバイトがあるから22:00に帰宅してシャワーを浴びたら22:30~0:00まで古典の問題集のp54をやろう。「Actionable(行動可能性)」

こんな感じでOK。

週末に次の1週間の大学受験の勉強計画を立てる時間を設けてしまうと良いですよ。

注意点としては無理に計画を詰め込んでしまわないようにしましょう。

必ず計画を立てる際は予備日や余白を入れておき、ゆとりのある計画を立てる事が大事です。

さらに休憩時間もしっかりと計画に組み込み計画的に休むようにしましょう。

休憩時間を軽視していると勉強効率がガタ落ちしてしまいます。

復習をする日も設定しておくと完璧です。

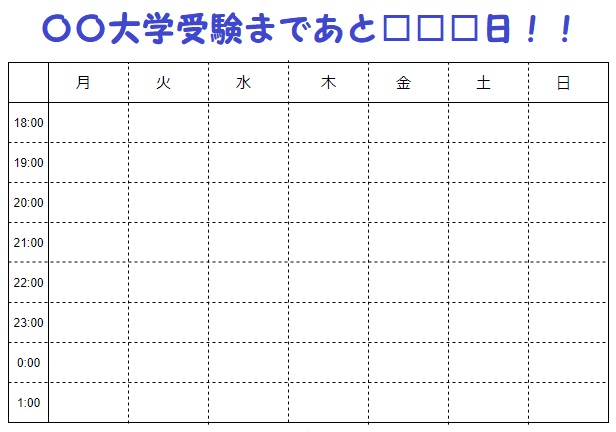

いちいち毎週のように大学受験の勉強計画を文章にするのはメンドイので表に書きこんじゃってもOKです。

こんな感じの勉強計画表をExcelか何かで作成して週末に具体的な勉強内容を書き込んでしまいましょう。

上の画像は勝手に保存して使ってもOKですよ。(18:00~1:00までしかないケド)

とはいえ受験生の中には「でも何から手を付けていいのか分からない」って思う人もいるかと思います。

確かに大学受験の範囲は膨大ですからその気持ちは分かります。

なので期間ごとに中間目標を設定しそれを達成していく計画を作り合格というゴールを目指す事がオススメです。

いきなり42.195キロ走れと言われてもシンドイですからまずは目の前の10キロを目指そうという事です。

受験生の4月から8月は部活も引退しいよいよ本格的に大学受験に向けて勉強をスタートする時期となります。

この時期にやっておいて欲しい事は以下の3つです。

- 1年間の勉強計画を立てる

- 基礎固めをする

- 苦手克服をする

まずはMACの法則を使って1年間の勉強計画を立てましょう

勉強計画の立て方は勉強の正しい目標設定の方法|成績表を破り捨てたい人でも30点アップ!!という記事も参考になります。

そして何より大事なのが基礎固めです。

今後は応用問題に挑戦しなくてはならなくなりますから基礎がしっかりしていないとツラい目に合います。

これが基礎の勉強をする最終チャンスと思って本気で取り組みましょう。

苦手克服もこれが最後のチャンスです。

今まで避けて来てしまったという人もそろそろ重い腰をあげないといけない時です。

この時期を逃してしまうともう苦手を克服する機会がありません。

なのでそろそろ本気を出しましょう。

関連記事 勉強の苦手科目を克服して得意科目にしてしまう5つのズルい方法

夏休みは基礎固めの最終チェック期間です。

不安な人は受験生の2人に1人が使っている『スタディサプリ』で学年の垣根を超えて復習や再確認できるので利用してみるのも手です。

『夏休みの頑張りが合否を決める』なんて言葉もあるくらいですからとにかくやれる事は全部やるくらいの覚悟で受験勉強に臨みましょう。

いよいよこの時期から応用問題に挑戦していく期間になります。

- 模擬試験に足を運ぶ

- 過去問に挑戦しまくる

この時期は模擬試験が多く行われる時期ですからどんどん参加して試験問題や会場の雰囲気などに慣れていきましょう。

自分の実力を試すチャンスでもあります。

そしてこの時期から過去問を解きまくるのがオススメです。

過去問を解くメリットはこんな感じ。

- 過去問は試験に出やすい所がハッキリ分かる

- 過去問を解くと『パレートの法則』で勉強が超効率化する

- 試験の出題傾向が分かる

- 実際の試験に出た問題なので刺激があり頭に入りやすい

- 時間配分や解いていく順番の練習になる

過去問はかなり効率的な受験勉強法なので積極的に挑戦して行きましょう。

過去問のメリットについて詳しく知りたい人は過去問を解く6つのメリット|なぜ過去問は繰り返しやるべきなのか?という記事が参考になります。

この時期から出願校を決定しなければいけない時期ですし共通テストも間近になってきます。

なので自分の実力チェックも兼ねて以下の事を計画に入れておきましょう。

- 共通テスト形式の問題に挑戦

- 過去問

ざっくりと目安にして欲しいポイントをご紹介していきました。

後はそのポイントを踏まえて1年間の大学受験の計画とそれぞれの時期ごとに達成したい中間計画を立ててしまいましょう。

今回ご紹介したMACの法則の「測定可能性」「行動可能性」「適格性」の3要素を取り入れて日単位での大学受験の勉強計画を立てれば必ず合格できるはずです。

人生の一大イベントである大学受験に失敗したくないという受験生はぜひ参考にしてみて下さいね。

あとはひたすら手と頭を動かすのみです。

ちなみにもう一つ『SMART理論』という目標設定の方法もあります。

勉強の正しい目標設定の方法|成績表を破り捨てたい人でも30点アップ!!という記事から確認できるので参考までにどうぞ。

他にも科学的に証明された勉強法などをご紹介しています。

勉強カテゴリー 他の『勉強カテゴリー』の記事を見に行く

オススメ記事 スタディサプリのメリットや口コミを紹介|成績UPや志望校合格へ

こちらでは勉強の効率を上げて成績をアップさせたり資格試験に突破するためのオススメの勉強法が学べる本を厳選して紹介しています。

無料で読める方法も紹介していますよ。

【無料あり】勉強法が学べるオススメの本6選【心理学者お墨付き】

【無料あり】勉強法が学べるオススメの本6選【心理学者お墨付き】

参考(※1):メンタリストDaiGoの「心理分析してみた」準備ですべてが決まる!科学的に正しい準備「MAC」を使いこなすには

コメントを残す